Hatanaka Lab

畑中英二(京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科教授)

の活動について紹介しています。

ごあいさつ

本ホームページは畑中英二の現在進行形の調査・研究などの活動をまとめたものです。現在、京都市立芸術大学美術学部に所属し、工芸・考古学・博物館学などの学術研究や展示やワークショプなど地域の文化資産の活用に関わる活動を行っていますが、大学からはみ出たこともありますので、「畑中ラボ」としてまとめていくことにします。ここでは大学内外での活動を紹介します。

経歴など

1987/4 - 1991/3

龍谷大学文学部史学科国史学専攻 卒業

2006/3

滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科 学位取得〈人間文化学博士〉

学歴/職歴

1991/4 - 1995/3

財団法人滋賀県文化財保護協保護協会 (技師)

1995/4 - 2017/3

滋賀県教育委員会 (文化財保護技術者)

2017/4 - 2019/3

2019/4 -

京都市立芸術芸術大学美術学部総合芸術学科・大学院美術研究科芸術学専攻 (准教授)

京都市立芸術芸術大学美術学部総合芸術学科・大学院美術研究科芸術学専攻 (教授)

所属学・研究会

意匠学会

東洋陶磁学会

日本考古学協会

歴史土器研究会

最近の活動について

最近の活動や論文などについて紹介しています

大きくは調査・研究、展覧会、芸術関係のワークショップ、社会活動(委員など)にカテゴライズしています。

(写真をクリックすると詳細説明を見ることが出来ます)

進行中のプロジェクト

ここでは大学内外での活動を紹介します。一つのことをきりがつくまでやり終わってからではなく、複数のプロジェクトを関わらせながら進めていく傾向にあります。基本的には工芸や考古学、そこから社会とのつながりを広げていこうとしています。

調査・研究について

私の活動の中核をなすのは間違いなく調査・研究であるといえます。

これを基盤として展覧会やワークショップなどさまざまな活動を展開していきます。

工芸

「ヒト」や「コト」も大好きですが「モノ」が大好きです。自分自身の行動様式を振り返ると「モノ」を入口にしている傾向があります。発掘調査は刺激が多く貴重な体験ですが、予算や人的な問題があり簡単に行うことはできません。そうした中で、発掘調査で得られた資料を含めて「工芸」というカテゴリーで捉え直すことにより調査・研究の幅を広げることにしています。

「桃山〜江戸時代前期の陶磁器」「六古窯・信楽焼など陶磁器」「汽車土瓶」「近代以降の美術と工芸」「古代の土器」のカテゴリーとなります。

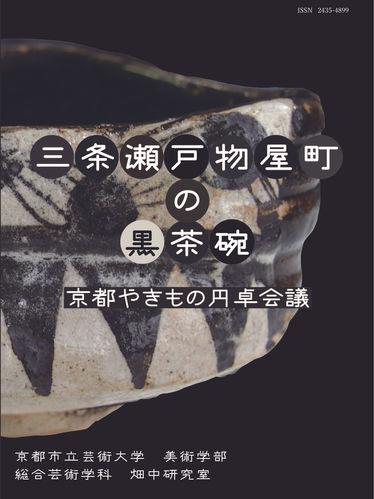

桃山〜江戸時代前期の陶磁器

2000年代のマイブームと言っても過言ではないのが桃山から江戸時代前期の陶磁器。とにかく眺めていても飽きない魅力(あくまでも私の感覚ですが)をなんとか言語化して広く伝えたいという思いだけで誰に頼まれることなくやっているという現状です。桃山陶器に限らずさまざまなモノの見方や楽しみ方を教えていただける元京都市埋蔵文化財研究所の平尾政幸さんの導きの中で活動している実感があります。

汽車土瓶

信楽焼研究のスピンオフで2002年から始めた汽車土瓶研究。本来は�信楽焼や六古窯のカテゴリーに入るのでしょうけれど、少し思いがあって独立させています。これは汽車土瓶そのものを研究するのはもちろんのこと、汽車土瓶の復刻に関わった社会福祉施設をはじめ、それに関わる交通インフラ、駅弁業者など多くの人々と関わりながら汽車土瓶というプロダクトの可能性を考えていくものです。次はどの町に連れて行ってもらおうか思案中〜。

城郭・戦国史

私にとっての工芸を考古学に置き換えると、はみ出すのがこの分野。

芸術大学に奉職する直前には滋賀県教育委員会にて安土城跡の調査を担当していました。日常的に安土城や織田信長、そして城郭や戦国時代史に向き合った時間は私にとってとても貴重なものでした。

職を離れた今も、頭の中の一部に立て籠っていますので、少しずつアウトプットしていくことに努めています。

琵琶湖

京都に在住しつつ滋賀で働く時間を長く過ごしたので、いつも目にする琵琶湖は当たり前の風景であったし、愛着もあります。職務上の要請も少なからずあったのですが、琵琶湖について考える時間は決して短くありませんでした。今も「琵琶湖を見る」ということを体が求めているようで、その行為が定例化しています。

博物館学・アーカイヴス

何かを留めるという行為は以前から地方自治体の職員として考えざるを得なかったところでしたが、学術研究を進めていく上で不可欠のことであり、その仕組みづくりについては文化財に関わる者として注力していく必要があるのだなと日々感じています。

近代以降の美術と工芸

芸術大学に奉職してから陶磁器だけではなく、また(私にとっては)新しい時代である近代を対象に研究を進める同僚や学生たちに囲まれながら世界が広がっていきました。研究室のいつメンである(あった)金島隆弘さんや倉澤佑佳さんたちと刺激的な日々を過ごしています。

マージナル・アジール

子どもの頃は大人になったら忍者になると心に決めていたのだけれど、当然のことながら叶わない夢と断念。すっかりそんなことを考えていたことすら忘れていた頃に「甲賀流忍者調査団(ニンジャファインダーズ)」の副団長となり真面目な忍者調査に関わることになりました。それは青天の霹靂、望外の喜びでした。それはともかく、現在の世の中を生きている中で、ヒトやコトの間や地域の間といった隙間やあそびについて考えることが多くなりました。また、それと関連して逃げ場所についても切実に考えることがあります。最近展開している沖縄での活動もこの脈絡で捉えています。

古代宮都−大津・紫香楽

どうして大津や紫香楽に宮都が置かれたのだろうかという問いは、かつての上司であり恩師でもある滋賀県立大学名誉教授林博通先生の影響なのだろうと思います。とりわけ紫香楽宮関連遺跡(新宮神社遺跡・鍛治屋敷遺跡)は2000年からの新名神高速道路の発掘調査に従事したことから深い思い入れがあります。私の好きな東大寺と関わらせながら甲賀寺での大仏造営について考えているときは気持ちがとても高揚しました。また、遺跡の保存について様々な立場から考える機会を得たのもこのテーマでした。

アートと考古学

考古学的に取り扱う資料(出土資料や民俗資料)を今までとは異なる側面から取り上げる試みです。とりわけアートとの関わりに焦点を当てていきます。

六古窯・信楽焼など陶磁器

2001年に信楽焼窯跡(金山遺跡)の発掘調査に従事してから関わっているもの。現在も続く産業でもあり、考古学だけにとどまらない世界を持っているところが大きな魅力だと考えています。桃山陶器と同様に汲めども尽きない奥深さがあります。信楽焼だけではなく他の焼き物の産地や岡本太郎、富岡製糸場まで刺激的な旅に連れていってくれています。名古屋大学名誉教授楢崎彰一先生や愛知学院大学藤澤良祐先生にご指導いただけた日々も懐かしく感じます。

古代の須恵器・土師器

大学を卒業して滋賀県文化財保護協会・滋賀県教育委員会に奉職してから10年ほどは古墳時代から古代の遺跡の発掘調査ばかり担当していたこともあって、これらを対象に調査・研究を進めていました。滋賀県草津市木瓜原遺跡の調査がとても印象に残っています。帝塚山大学名誉教授森郁夫先生からは専門外ではありましたが研究会を通じていつも優しく接していただいたことを感謝するばかりです。諸先輩方には現在進行形でご指導や刺激をいただいています。

地域史

芸術大学に奉職するまでは滋賀県の教育委員会や観光部局で文化財の専門職員をしていました。全てのことをことを深く究めた訳ではありませんが、自分自身の枠を取り払ってさまざまなことを広く見る訓練をさせてもらったと振り返っています。

「琵琶湖」「古代宮都−大津・紫香楽」「古代地方官衙・開発」のカテゴリーとなります。

古代地方官衙・開発

古墳時代から古代の遺跡を調査することが多かったことから、自ずと地方官衙や地域の開発について考えることは多かったです。とりわけ、初めて一人で発掘調査を担当した滋賀県高島市日置前遺跡や職場で仲間と行った犬上川左岸扇状地の共同研究の経験は私にとって貴重なものでした。また、中学校と高校の先輩であり職場の上司であった大橋信弥さんに導かれながら展開した西河原木簡の調査・研究、展覧会、重要文化財指定への動きはとても刺激的でした。

その他

犬も歩けば棒に当たると言いますが、生きていればいろんなことに遭遇します。とりわけ偶然の出会いだったのはひょんなことから付き合うことになったニホンカモシカのDNA調査でした。紀伊半島型個体群の分布範囲と土器の流通圏が類似していたことは驚きでした。

Address

京都市立芸術大学

〒600-8601

京都市下京区下之町57-1

Phone

075-585-2000(大学代表)